Introducción

La década de los noventa marco un punto de inflexión en las migraciones de mexicanos hacia Estados Unidos, porque el modelo económico neoliberal incrementó su afluencia, y masificó su migración.

Dentro del modelo neoliberal se reducen las funciones del Estado en la dirección de la economía y se fomenta la participación de la iniciativa privada en la inversión de capital a nivel interno y externo. Las leyes protectoras de la industria y del comercio nacional se modifican y se alienta la incorporación del país a la economía internacional de mercado.

En ese contexto, y con el fin de fortalecer su hegemonía en la región latinoamericana, Estados Unidos, que desde inicios del Siglo XX tuvo una gran injerencia económica y política en el área, impulsó la firma de tratados de libre comercio. México fue el primer país en firmar un acuerdo de ese tipo, en 1993, con lo cual se convirtió en socio comercial de estadounidenses y canadienses, cuyas economías tienen un nivel de desarrollo superior, tanto en su capacidad productiva y de alta tecnología, que se aplica en comunicaciones, transportes y servicios, como la posibilidad de ofrecer una amplia generación de empleos más productivos y mejor remunerados.

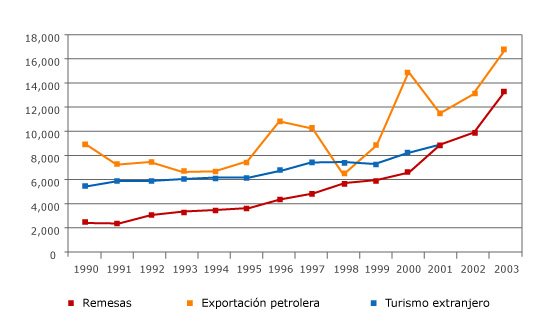

Con la firma del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá, se buscó reforzar la política de exportación que desde 1982 se venía impulsando, y que pretendía expandir los mercados para los productos hechos en México, especialmente hacia los Estados Unidos y Canadá. En esta situación de desventaja y de asimetría económica, valdría la pena preguntarse ¿En qué consisten las exportaciones de México, y quiénes se benefician de las mismas?

Fuente: insert_link The White House

Segunda etapa, 1990 - 2010

Al examinar la migración de los últimos quince años, llaman la atención los siguientes puntos que marcan modificaciones importantes respecto a los períodos anteriores:

El considerable aumento del número de personas de origen mexicano que ingresaron y lo siguen haciendo clandestinamente a los Estados Unidos. Se estima que en el año 2000, cerca de 480,000 indocumentados cruzaron la frontera Norte de México, cifra que se incrementa año con año y que para el 2005, rebasó los 500,000 inmigrantes. En este sentido, nuestro país se convierte en el principal emisor de emigrantes del mundo.

Puede decirse que de una población de 22 millones de habitantes de origen mexicano en los Estados Unidos, más de 8 millones nacieron en México, lo que corrobora las numerosas entradas efectuadas en los últimos años. El flujo de mexicanos que emigraron en la última década, medidos a partir del flujo neto actual, es diez veces superior al registrado dos décadas atrás.

La frontera de más de 3000 Km. que separa a los dos países es la más transitada del planeta, con alrededor de un millón de personas que la cruzan diariamente. Una de las causas de este movimiento se debe a los miles de trabajadores que residen en México pero laboran en los Estados Unidos, especialmente en las maquiladoras. Dichas industrias alcanzaron su apogeo a mediados de los 80 y en la década de los 90 al transferir sumas millonarias a los países de donde provenían sus capitales. Su auge se ha visto disminuido por dos factores importantes después de 2001: la recesión vivida por la economía estadounidense en esos años y la dura competencia que representaron las mercaderías chinas que empezaron a inundar los mercados, después que China fue admitida a la Organización Mundial de Comercio.

En los últimos años, se ha estado dando un cambio importante en el tipo de población que emigra. En contra de lo que comúnmente se cree, que el emigrante se inserta en trabajos del sector primario, fundamentalmente agrícolas, el origen ocupacional de los mismos ha variado, en el sentido en que se ha vuelto más heterogéneo y disperso. Muchos emigrantes provienen de núcleos urbanos, incluyendo la ciudad de México; representan una población más calificada que desempeña labores en el sector de la industria. Cabe aclarar que el número de mujeres que sale del país ha aumentado. Puede verse que con la integración de mercados y de inversiones, emigra un personal altamente calificado vinculado a empresas transnacionales. Por su parte, Estados Unidos ha incrementado sus ofertas de trabajo en el campo de diferentes profesiones. Según informes de los últimos años, el 55% de la población de 15 años y más* nacida en México y que reside en EE.UU.* cuenta con una escolaridad de secundaria completa o más.

Existe también la salida de investigadores y profesionales que van a radicar en los Estados Unidos, movimiento migratorio conocido como la “fuga de cerebros”, y al que México no ha podido crear las condiciones para detenerlo. La mayoría de estos profesionales pertenecen a la elite de la clase media que han terminado una carrera profesional universitaria o técnica dentro de México o en alguna institución educativa estadounidense. A este último grupo pertenece la mayoría de profesionales que se queda a trabajar en los Estados Unidos y que han realizado sus estudios en el extranjero por medio de becas otorgadas por el gobierno mexicano. La escasa atención que se presta a la educación superior y a los programas de investigación, principalmente en las áreas más cercanas a la investigación aplicada y a la tecnología, la falta de condiciones económicas y de reconocimiento institucional, se encuentran entre las principales causas de esta fuga de talentos. Además influyen en la decisión de residir el extranjero la disponibilidad de becas que ofrecen las universidades estadounidenses, la presencia de familiares y amigos en aquel país y la facilidad de este tipo de emigrante para integrarse a la sociedad huésped.

En los primeros años del siglo XXI se dieron cambios en la geografía migratoria, tanto de las regiones de México que son emisoras de emigrantes, como de los estados de la Unión americana que reciben y contratan trabajadores mexicanos. El flujo migratorio adicionalmente proveniente de los estados de Zacatecas, Chihuahua, Colima, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, se ha extendido a estados del sur como Oaxaca y Guerrero, e incrementado en el Estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal, entre otros. De igual manera ha habido variaciones en los lugares de recepción: California, Texas e Illinois siguen concentrando al mayor número de mexicanos en el exterior. Sin embargo, puede decirse que en la actualidad no hay estado de la Unión en donde no se encuentren trabajadores mexicanos; incluso hay connacionales laborando en Alaska y Hawai. Un indicador de esta aseveración lo demuestran las manifestaciones realizadas en diversas ciudades de los Estados Unidos en los primeros meses de 2006.